29 août 2019

Mon corps a dit non. Si j’avais atteint le sommet, je ne serais peut-être plus de ce monde…

Ici on l’appelle Soroche, le mal des montagnes.

Tout a commencé au camp de base de Cebollapampa, les trois heures de montée au refuge ayant déjà entamé mes réserves de forces avec les 23 kg d’équipement et de vivres que pesait le sac enfilé sur mes épaules. Tout en montant, je me disais que ce chargement était bien trop lourd pour moi, et les quatre heures de sommeil de la veille, insuffisantes. Pour une première ascension, ça commençait mal.

Avant de me coucher j’ai regardé le sommet qui nous surplombait, droit dans les yeux, en lui demandant de nous laisser le droit d’y accéder, de veiller sur nous et que tout se passe sans encombre.

À une heure du matin, quand il a fallu partir, je me sentais déjà fatiguée, j’aurais aimé dormir plus. Le manque de sommeil se faisait ressentir et le maigre petit-déjeuner composé de muesli et de quelques barres de céréales ne pesait pas lourd dans mon estomac.

La moraine, interminable, a continué le long travail d’épuisement déjà entamé sur mon corps la veille. Je m’endormais en marchant, sentant les micro-sommeils m’envahir dès que je fermais les yeux. Mais il faisait trop froid pour s’arrêter et dormir ne serait-ce que quelques minutes afin de reprendre des forces.

Et la nausée est apparue, sourde d’abord, puis de plus en plus violente. Si bien qu’arrivée en haut de ce dédale rocheux infini, j’étais à deux doigts de vomir, alors même que la partie sur le glacier n’avait pas commencé, qu’on marchait déjà depuis trois heures dans la nuit glaciale et qu’on en était tout juste à la moitié de la course.

Avec toutes mes couches de vêtements chauds et en ayant grignoté, je tremblais comme une feuille sans pouvoir me réchauffer. Il faut que je dorme, je suis épuisée. Impossible. Le seul moyen de casser la crise d’hypothermie qui me tenait, c’était de me remettre en route. « Pense à la chaleur étouffante de Carthagène des Indes ! » m’a alors dit Alex, en pleine forme, comme toujours. Mais je regardais mes jambes agitées de spasmes violents et je pensais que jamais je n’arriverais au sommet en étant dans cet état à ce niveau-là de la course. Il nous restait 800 m de dénivelé, pas sur la partie la plus difficile, mais sur la plus dangereuse.

On a chaussé les crampons, enfilé le baudrier, on s’est encordé, et on est parti à l’assaut du glacier.

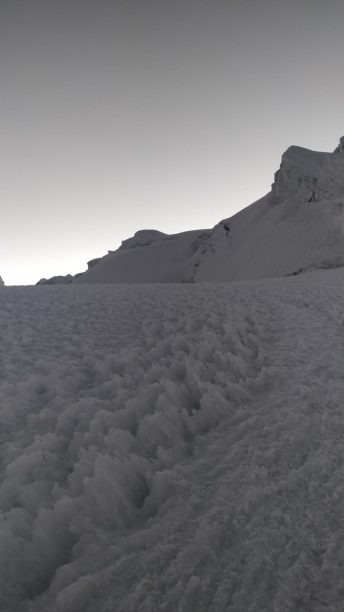

Le crissement des crampons dans la poudreuse était exquis et je m’émerveillais devant les milliers de scintillements des cristaux de neige dans le rayon de nos lampes frontales. Le rythme plus lent de la marche dans la neige me soulageait, je me sentais fatiguée mais mieux. La classification F (facile) voire PD (peu difficile) en fonction de l’état du glacier, ne laissait donc transparaître aucune difficulté technique, si ce n’est l’altitude, la longueur de la course et les quelques crevasses qu’il nous faudrait franchir. Plus on avançait, plus elles étaient larges. Leurs lèvres acérées semblaient vouloir m’aspirer au plus profond de leurs abîmes, aussi fascinantes que terrifiantes.

Quand le soleil s’est levé et a teinté d’un rose flamboyant les sommets enneigés, les sublimant par ses premiers rayons, le tableau était saisissant. A couper le souffle, pourtant déjà bien court. Alors, là-haut sur la crête enneigée, j’ai compris. J’ai compris pourquoi certains fous, au péril de leur vie, font de l’alpinisme leur passion. La vue se mérite et coûte cher, mais quel spectacle fascinant de beauté… Et devant nous, le sommet, si proche et si loin encore, cime divine nous surplombant fièrement, de toute sa force terrible et tranquille.

La pente s’est accentuée et avec elle, mon essoufflement. Le vent glacial a forci et de nouveau, j’ai eu faim et froid. J’ai essayé de manger mais ça ne passait pas. Je recommençais à trembler violemment, il fallait repartir. Ce que l’on croyait être le sommet tout proche n’était qu’un col. Les crevasses étaient de plus en plus effrayantes et particulièrement la dernière, sans pont de neige et en légère descente. Alex a sauté. Je l’ai suivi et l’ai aussitôt regretté. Comment vais-je la repasser dans l’autre sens ??! L’idée de tomber dedans me terrifiait. Mon état aussi, ayant conscience du réel danger qu’il représentait. Mes limites étaient largement dépassées depuis un moment déjà, mais je suivais mon compagnon d’aventure, sentant la corde me tirer vers l’avant, et mon effondrement proche. Le sommet semblait à portée de main pourtant, mais mon épuisement était tel que je n’avais même plus envie d’y accéder. Je me sentais si fatiguée…

Et puis j’ai eu peur. On me demande souvent si j’ai peur de voyager seule à vélo autour du monde, ce à quoi je réponds généralement par la négative. Peur de quoi ? Il paraît que seulement 8 % de nos peurs sont fondées…

Mais là-haut dans la montagne, j’ai eu peur. Peur de ne plus pouvoir avancer, de rester coincée de l’autre côté de cette crevasse béante, et mourir de froid et d’épuisement, d’un accident ou d’une chute fatale, comme tous ces alpinistes qui ne redescendent jamais. Peur que la montagne me retienne près d’elle pour toujours. Je ne veux pas mourir. Mon cerveau embrumé fonctionnait au ralenti, navigant à l’aveugle dans l’état second qui s’était emparé de tout mon être. Je préfère ne pas arriver en haut et rentrer en vie. J’ai encore trop à découvrir de ce monde merveilleux et plein de surprises…

A 5600 m d’altitude, soit 150 m en dessous du sommet, on a croisé le groupe des trois touristes avec un guide dont on suivait les traces depuis le début. Il nous restait une bonne heure et demie de marche encore, il était 7h20. Ça faisait six heures qu’on montait. Six heures de souffrance et de lutte contre l’épuisement et le froid. J’étais au bord des larmes, il n’était question que de minutes avant que je m’effondre, encore en proie à l’hypothermie. Quand le guide nous a vus, il a passé un savon à Alex et a exigé que nous redescendions immédiatement : « Mira tu amiga ! » (Regarde dans quel état est ton amie !) Alex s’est alors rendu compte que je me sentais mal et que j’étais très pâle. Quand il a prononcé cette phrase, fatale et décisive : « On redescend. », j’ai éclaté en sanglots. J’avais beau m’excuser sincèrement, la culpabilité de le priver de « son sommet » m’était insupportable. Il m’a prise dans ses bras en me rassurant, mais les larmes chaudes coulaient sur mon visage sans plus pouvoir s’arrêter.

On est redescendu. Je me suis retrouvée devant cette fameuse crevasse, la peur au ventre. Et j’ai éprouvé un tel soulagement quand je suis arrivée de l’autre côté, que tout était possible. On n’était pas arrivé en bas mais j’étais sauvée. La descente s’est majoritairement effectuée au soleil et mon état s’est amélioré. C’était tellement plus rapide que de monter ! A cause du stade de fatigue avancé dans lequel j’étais, je me mettais à pleurer n’importe quand, sans raison. J’étais épuisée certes, mais aussi déçue de ne pas avoir pu atteindre mon objectif qu’était le sommet, pour moi, et pour Alex qui en était largement capable, pour la vue à 360 ° qui nous attendait là-haut, vivant cette descente autant comme un soulagement que comme un échec. Et même si j’étais heureuse d’être en vie, j’étais triste aussi, de me rendre compte que malgré ma détermination et les milliers de kilomètres à vélo déjà parcourus, mes capacités physiques pouvaient me limiter, que mon corps n’était pas infaillible.

Alex s’est excusé de ne pas avoir fait demi-tour avant : « En haut de la moraine, tu m’as fait peur. Si tu avais vomi, on aurait rebroussé chemin. Mais j’aurais vraiment regretté de ne pas aller sur le glacier. » Effectivement, il aurait été dommage de rater le panorama exceptionnel que le lever de soleil nous a offert sur la crête, peignant les sommets alentours de couleurs étincelantes.

Même si elle a été éprouvante comme aucune ne l’avait été pour moi auparavant, pas même le terrible mal de mer pendant la Transatlantique en voilier-stop, ni mes premiers coups de pédale hésitants sur le continent Sud-Américain, cette expérience m’a permis de découvrir l’alpinisme et combien la montagne est fascinante.

Je fais le point sur ce que je viens de vivre, ayant en mémoire ce doute revenant sans cesse pendant l’ascension mais aussi lors de mes longues heures de pédalage, inlassable réminiscence. Mais qu’est-ce que je fais là ?! Pour quelles raisons les épreuves que je m’impose sont-elles toujours plus périlleuses ? Pourquoi avoir quitté la vie de rêve que je menais sur l’île de la Réunion pour une aventure si exigeante ?

En voyageant dans les Andes, tant à vélo que lors de mes randonnées, j’ai pris conscience que la distension du temps et de l’espace était propice à la réflexion.

Toutes ces larmes, cette angoisse, ces efforts et ces doutes, cette souffrance… Tout ça pour quoi ? Est-ce le besoin de liberté, si chère à mes yeux, ou ce désir d’intensité et de découverte qui me poussent plus loin dans l’aventure ? La suite de mon voyage me l’apprendra.

0 commentaire